Mémorial des Rois Tel/Fax: (+33) 1 40 25 06 55

BP 523 Courriel: poeticus @ rex2000.fr

75825 Paris Cedex 17 Site internet: www.sahebjam.fr

Historia n° 299 octobre 1971

FARAH, IMPERATRICE D'IRAN

par Freidoune SAHEBJAM

Depuis longtemps, l'impératrice d'Iran a des liens avec la France. Son père était passé par notre école de Saint- Cyr et par notre faculté de droit. Elle-même a poursuivi à Paris presque trois années d'études. Aussi les événements de sa vie ont-ils toujours trouvé un écho en France.

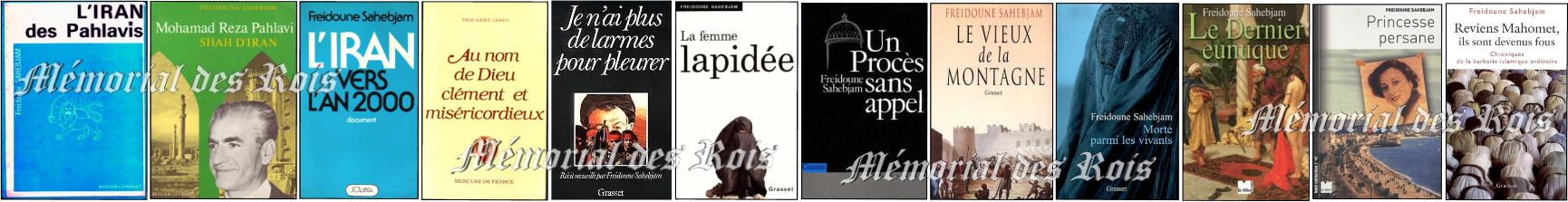

Freidoune Sahebjam, auteur de Mohammad Reza Pahlavi (Éd. Berger-Levrault), nous raconte l'existence d'une souveraine qui a su trouver le chemin des coeurs.

En janvier 1958, la reine Soraya partit avec sa mère et quelques amis pour les sports d'hiver en Suisse, puis elle alla rejoindre son père, Khalil Esfandiary, ambassadeur d'Iran en Allemagne. Le Chah et elle avaient déjà pris la grave décision de se séparer, mais le monde ne savait pas encore la nouvelle. Elle ne fut officiellement annoncée qu'en mars, quelques jours avant le nouvel an iranien.

« La raison d'Etat m'obligeait à me séparer de ma femme. Aucun enfant n'était né de notre union et les intérêts suprêmes de la nation exigeaient un héritier. Tout avait été tenté, mais il fallait finalement se rendre à l'évidence : la reine n'aurait pas d'enfant. »

Si Mohammad Reza Pahlavi se résignait à se séparer de Soraya, ce n'était certes pas pour vivre seul longtemps. Il s'était marié pour la première fois près de vingt années auparavant, et le destin ne lui avait toujours pas accordé ce fils qu'il attendait intensément. Il passa l'année 1958 à voyager et à se consacrer plus encore au travail.

Le problème le plus grave et le plus urgent pour lui était sans conteste celui de sa succession.

« Je me rendais parfaitement compte que mon divorce n'avait aucun sens si je n'envisageais pas de doter l'Iran d'une troisième souveraine. Mon intention était de trouver une épouse qui, outre le fait qu'elle me donnerait des enfants, pourrait me seconder efficacement dans le domaine social et culturel. »

Autour d'une tasse de thé

Une fois de plus, la presse occidentale se passionna pour sa vie privée. Il ne s'écoulait pas une semaine sans qu'un hebdomadaire allemand, français, italien ou anglo-américain ne lui « découvrit » une nouvelle fiancée. Parmi ces candidates, des princesses italiennes, des actrices américaines, des marquises françaises, des filles de riches industriels.

Mais, cette fois-ci, Mohammad Reza Pahlavi voulait une Persane. Après Fawzia, d'origine égyptienne, après Soraya, dont la mère était étrangère, il souhaitait que la reine d'Iran fût une pure Iranienne. Cela lui paraissait plus important que l'éclat, princier ou non, de sa naissance.

Au cours d'une visite privée à Paris au début de l'automne 1958, il rencontra pour la première fois celle qui allait devenir sa troisième épouse quinze mois plus tard. Mais ils l'ignoraient encore tous deux.

Ce jour-là, il avait demandé à l'ambassadeur Entézam de lui présenter les plus méritants parmi les étudiants iraniens à Paris. Le diplomate réunit une dizaine de jeunes gens et de jeunes filles, futurs médecins, juristes, ingénieurs ou chercheurs.

Parmi ces élus figurait une jeune fille de vingt ans, élève de seconde année de l'Ecole d'architecture du boulevard Raspail : elle s'appelait Farah Diba. Timide, réservée, elle rougit lorsque le Chah lui adressa quelques mots et s'étonna de ce qu'une femme pût vouloir devenir architecte, profession peu courante en Iran pour une personne du sexe féminin.

Un an plus tard, Farah Diba se lia d'amitié avec la fille du Chah, la princesse Shahnaz, et son mari, Ardéchir Zahédi ; ce dernier s'occupait de la délivrance des bourses aux étudiants iraniens à l'étranger.

Une vieille famille iranienne

Les deux jeunes femmes sympathisèrent immédiatement, et la fille du Chah invita un jour la jeune Farah, peu avant qu'elle ne retournât en France, à venir prendre le thé chez elle, à Hessarak, au-dessus de Téhéran.

«Ce jour-là, ma fille m'avait également convié, et ce fut à cette occasion que je fis la connaissance pour la seconde fois de ma femme. »

Ensuite, les événements se précipitèrent.

«Une semaine plus tard, je lui demandai de m'épouser. Pour les journalistes, il paraît que je fis ma demande à cinq mille mètres d'altitude, aux commandes de mon appareil de tourisme. En fait, je la fis tout simplement, comme la plupart des mortels, sur terre, dans la maison de mon gendre. »

Laissons le Chah présenter la future impératrice :

«Du côté paternel, elle descendait d'une vieille famille religieuse très connue en Azerbaidjan et plus particulièrement à Tabriz, et par la branche maternelle, elle appartenait à une respectable famille de la province du Guilan, sur la Caspienne, les Ghotbi. Le Guilan est le pays de la soie et, en persan, le nom «Diba » signifie soie. »

Le grand-père paternel de la jeune femme avait suivi les cours d'une école de guerre de la Russie tsariste, comme la plupart des officiers persans du temps de l'ancienne dynastie, et avait servi sous les derniers rois ghadjars. Le père de Farah, Sohrab Diba, avait également commencé ses études militaires en Russie, puis les avait poursuivies en France, passant brillamment, la même année, l'examen final de Saint-Cyr et sa licence en droit.

En 1936, quelques semaines après que Mohammad Reza Pahlavi et son frère cadet Ali Reza eurent regagné l'Iran, le lieutenant Diba arrivait, lui aussi, à Téhéran. II faisait partie de la nouvelle génération des officiers iraniens sur lesquels Reza Chah comptait beaucoup. Et le vieux roi avait une prédilection particulière pour les éléments formés en France, ce pays dont il avait tant entendu parler et qu'il ne devait jamais connaître.

Sohrab Diba fut nommé à l'état-major et prit en main le service juridique de l'armée. Ce fut alors qu'il rencontra Farideh Ghotbi, qui avait quitté son Guilan natal avec sa famille pour venir s'installer à Téhéran, et les deux jeunes gens se marièrent en 1937.

Un an plus tard, le 14 octobre 1938, naissait le seul et unique enfant du couple, une fille de trois kilos et demi, aux grands yeux noirs et aux joues rebondies.

Farah Diba étudiait l'architecture à Paris quand elle fut présentée au Chah au début de l'automne 1958. Une semaine après une seconde rencontre à Téhéran, l'empereur lui demandait d'être sa femme.

«Nous avions décidé, mon mari et moi, que si cet enfant était un garçon, il choisirait son prénom ; mais si c'était une fille, j'aurais ce privilège. Ce fut une fille et comme cette naissance fut une très grande joie pour notre famille, je l'appelai Farah, ce qui veut dire « joie » en persan. »

Ainsi la joie et le bonheur entraient dans la famille Diba, en cette même année qui vit le prince héritier prendre sa première épouse au Caire. Sohrab et Farideh Diba étaient à cent lieues d'imaginer que le futur Chah deviendrait, vingt ans plus tard, leur gendre et qu'ils seraient les grands-parents d'un prince héritier.

Chargé de mission sur l'ensemble du territoire iranien et officier de liaison auprès des forces alliées installées en Iran, Sohrab Diba était rarement chez lui. Comme ces absences forcées du chef de famille semblaient beaucoup marquer la petite fille, Farideh Diba essaya de combler ce vide en installant chez elle son petit neveu Reza, fils de son frère et de sa belle-soeur Louise, de quelques mois plus âgé que sa cousine Farah. Lui aussi était enfant unique et les deux gosses grandirent côte à côte comme frère et soeur jusqu'à leur adolescence.

Promu capitaine en 1947, Sohrab Diba se savait condamné par la Faculté. Il était atteint d'un mal implacable, mais le cacha jusqu'au dernier instant aux siens.

«Farah aimait profondément son père, dit le Chah, et quand ce dernier mourut, elle avait à peine dix ans. Sa mère, désespérée, réussit d'abord à cacher la mort de son mari à l'enfant en lui disant qu'il était reparti à Paris afin de s'y faire soigner. Mais la peine de la petite fille ne connut plus de limites lorsqu'elle se rendit compte que sa famille portait le deuil et quand les domestiques lui révélèrent finalement la vérité. »

L'impératrice n'aime pas parler de ces heures pénibles, si présentes encore à son esprit.

«Tout s'effondrait soudain autour de moi, plus rien ne comptait, et il me fallut beaucoup de temps pour retrouver la joie de vivre et le bonheur. »

Future architecte

Suivant le désir de son père, Farah avait été inscrite, dès qu'elle avait atteint l'âge scolaire, à l'école italienne de Téhéran, qui acceptait les enfants à partir de leur sixième année. Puis, après les classes enfantines, et comme la jeune élève montrait des dispositions certaines pour les études, sa mère la mit à l'Ecole Jeanne d'Arc, avenue Manoutchehri, en plein coeur de la ville. Farah y resta quatre années et y apprit le français et l'anglais. Dès son plus jeune âge, elle montra du goût pour les sports.

«Farah était notre capitaine, tant en basket-ball qu'en volley-ball, rappelle la fille d'un camarade de promotion du capitaine Diba ; elle était également notre cheftaine chez les scouts et une brillante animatrice. Grâce à elle, qui courait le plus vite, sautait le plus haut et avait une résistance à toute épreuve, nous avons enlevé toutes les coupes interscolaires de Téhéran et des environs. »

A Jeanne d'Arc, Farah se trouva aussi une nouvelle passion. Après les langues étrangères, après le sport et la vie au grand air, elle découvrit le dessin, grâce à une religieuse, Soeur Claire, dont le talent était renommé dans l'école. Encouragée par son professeur à faire également de la peinture et de l'aquarelle, la jeune élève devint en quelques mois la meilleure artiste de l'établissement.

«Avec cette découverte du dessin, ma future femme gagna un nouvel équilibre. Elle était auparavant une jeune fille réservée, qui avait tendance à se tenir en retrait de la vie. Grâce au dessin, elle prit confiance en elle-même et laissa s'extérioriser sa personnalité.

«Désormais, plus rien dans l'école ne se concevait sans elle ; elle organisait les pique-niques, les séances de travail au laboratoire, les jeux. Elle se sentit progressivement plus à l'aise dans toutes ses activités comme dans ses contacts humains. Elle profita de la stricte discipline de l'école et acquit un respect accru pour des qualités telles que l'honnêteté et le sens des responsabilités. »

A seize ans, Farah quitta l'école Jeanne d'Arc et ses premières véritables amies pour le lycée Razi, situé dans les quartiers sud de la capitale et dépendant de la mission laïque française, dont l'enseignement était mixte. Elle était désormais en contact avec des garçons, mais se liait difficilement et elle fut très contente quand plusieurs de ses amies quittèrent également Jeanne d'Arc pour le lycée français.

Dès ses premiers mois au lycée, le proviseur, M. Robati et ses professeurs, furent ravis de l'intelligence de leur nouvelle élève. Dès Noël 1955, elle était déjà en tête de sa classe et elle se maintint dans les trois premières places pendant les deux années qu'elle y passa. A Razi, elle se découvrit également des dons pour les sciences et les mathématiques, domaine qui jusque-là lui avait paru assez dénué d'intérêt.

«Farah aimait et aime toujours tout ce qui touche de près ou de loin à la nature : elle dessinait sur ses cahiers des montagnes, des villages, des scènes de vie à la campagne ou à la mer, des animaux. Elle fit même de petites expositions d'aquarelles et de peintures. Son oncle, architecte, l'encouragea dans cette voie, pleine d'avenir en Iran, mais encore fermée aux femmes. Ce fut ainsi qu'elle décida d'abandonner son projet initial qui était de faire sa médecine pour se consacrer à l'architecture. »

L'impératrice se rappelle que tous ses camarades sourirent quand elle leur annonça son intention de choisir la même profession que son oncle.

« Mais il n'y avait aucune raison pour que je ne réussisse pas. Il y avait bien eu la première femme médecin iranienne, puis la première avocate, puis la première pharmacienne. On voyait même les premières femmes ingénieurs. Je serais donc la première femme architecte. J'ai failli réussir ; les événements en ont décidé autrement. »

Une étudiante à Paris

En septembre 1957, Farah, alors âgée de dix-neuf ans, partit à la découverte de l'Europe et de cette France dont son père lui avait tant parlé durant sa prime jeunesse et qu'elle avait déjà bien appris à connaître à travers toute une littérature et une histoire qui l'avaient passionnée. Pour tout bagage, quand elle débarqua à Orly, elle possédait une grosse valise, une bourse délivrée par l'Université et beaucoup d'espoir. Mais elle était à Paris.

Elle s'inscrivit à l'Ecole d'architecture et contrairement à nombre de ses amis qui préféraient vivre à l'hôtel, elle demeura au pavillon néerlandais de la Cité universitaire.

Le directeur, M. Markus, conserve un excellent souvenir de son illustre pensionnaire :

« Elle était simple, discrète, polie. Avec elle, pas d'histoires. Elle sortait rarement le soir, parfois avec son cousin, d'autres fois avec des compatriotes. Elle resta deux ans chez moi. Le règlement intérieur de la Cité ne permettait pas aux étudiants de demeurer plus de deux ans dans le même pavillon ; il fallait laisser la place aux autres. Mais elle, je l'aurais gardée si elle avait fait une demande de prolongation de séjour, car rarement il me fut permis de voir une jeune fille si studieuse, si agréable et si douce. »

Pour sa première année d'études, elle fit beaucoup d'esquisses au fusain ; elle étudia consciencieusement les mathématiques et la résistance des matériaux.

En seconde année, elle se spécialisa dans la perspective et exécuta de nombreux bas-reliefs et des aquarelles. Elle dressa même les plans de nombreux édifices et de petites maisons.

- La discipline de notre école était très stricte. Mes camarades et moi devions chaque matin signer la feuille de présence, à la seule exception des dimanches et des jeudis après-midi. Mise à part l'heure du déjeuner, nous devions rester à l'école jusqu'à cinq heures. En fait, je ne quittais jamais le boulevard Raspail avant sept heures tant j'avais de travail, et tant cela me passionnait.

Après deux années passées en France, et avant d'entamer ses deux dernières années de cours, Farah décida de rentrer en Iran chez son cousin Reza pour y passer les grandes vacances en famille. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait plus revu sa mère, ni son oncle et sa tante, ni tous ceux qui lui étaient chers. Elle séjourna à Téhéran et sur les bords de la Caspienne en juillet, août et septembre 1959.

Et c'est ainsi qu'elle fut amenée un jour à rencontrer l'ingénieur Zahédi, gendre du Chah et mari de la princesse Shahnaz, pour lui parler du problème de sa bourse d'étude. On connaît la suite.

Trois jours de festivités

Certes, comme prévu, et pour ne pas attirer l'attention, Farah repartit pour Paris, non en tant qu'élève de troisième année de l'école d'architecture, mais comme future fiancée du Chah. Accompagnée de son oncle et de sa tante, elle devait acheter son trousseau.

Malgré toutes les précautions, la nouvelle fut rapidement connue et ce fut un siège quotidien de l'hôtel Crillon où la jeune Farah était descendue. Quand tous les achats furent terminés, elle regagna Téhéran dans les derniers jours de novembre, et, le 1er décembre 1959, un communiqué officiel du palais, signé du ministre de la Cour, Hossein Ala, annonçait les fiançailles de Mohammad Reza Pahlavi, Chah d'Iran, avec Mlle Farah Diba.

L'annonce fut accueillie avec enthousiasme dans tout le pays. Cette jeune femme, de pure origine persane, de bonne famille certes, mais n'appartenant pas à ce que l'on appelait l'élite privilégiée de la nation, satisfaisait les voeux du peuple iranien.

Certes il y eut des grincements de dents, comme il y en avait eu lorsque Reza Chah avait annoncé les fiançailles de son fils avec la soeur de Farouk, ou que Mohammad Reza avait choisi Soraya Esfandiary, en 1950. Il y avait beaucoup de beaux partis en Iran qui pouvaient prétendre à une alliance royale.

Il y avait aussi un clan qui avait été très lié avec Soraya et lui restait farouchement fidèle, qui prit ce remariage comme un défi et bouda les soirées du Palais pendant de longs mois.

Le 21 décembre (1er jour du calendrier iranien), l'Emam Djomeh célébra le mariage de son souverain avec la fille du capitaine Diba et, pendant trois jours, de grandes festivités eurent lieu à Téhéran et en province. Celle que l'on nommait la cendrillon persane était au comble de la joie.

Quand elle monta lentement le monumental escalier de marbre de Carrare recouvert d'un tapis rouge, entourée d'une haie de petites filles en robe de tulle blanc qui lui jetaient des pétales de roses, et qu'elle passa sous la statue de Reza Chah, conçue de telle manière qu'elle regarde quiconque gravit l'escalier, elle a pu se dire en elle-même :

- Mon Dieu, s'il me voyait, et si mon père me voyait !

En haut de l'interminable escalier, Mohammad Reza Pahlavi, en tenue d'apparat de maréchal des forces armées iraniennes, la poitrine barrée de décorations et arborant l'ordre des Pahlavis, l'attendait. La cérémonie fut brève et simple.

« Conformément à la tradition persane du mariage, ma fiancée refusa par deux fois de devenir ma femme, mais lorsque la question lui fut posée pour la troisième fois, elle accepta en me regardant. Nous fûmes ainsi unis en fin d'après-midi, et le soir même, la nouvelle impératrice et moi-même présidâmes un grand banquet et une brillante réception dans la splendeur tout orientale du vieux palais du Golestan. Quelques affaires d'Etat nous empêchèrent de partir le soir même en voyages de noces sur les bords de la Caspienne, mais une semaine plus tard, nous partions pour le Nord. »

La naissance de l'héritier

Il restait maintenant à la jeune femme à donner enfin un héritier au trône, une descendance mâle aux Pahlavis, bref à réussir là où deux autres avaient échoué avant elle.

Ce fut chose faite dix mois plus tard.

Le 31 octobre 1960, le docteur Djahanshah Saleh pouvait annoncer à trois cents journalistes iraniens et étrangers, qui faisaient le siège d'un hôpital populaire des quartiers sud de Téhéran que Farah avait tenu à choisir pour son accouchement, que « la descendance au trône du Paon était assurée par la naissance d'un magnifique bébé du sexe masculin pesant huit livres ».

Au Palais, à Téhéran, en province, ce fut une explosion de joie. Ainsi, après vingt et une années d'attente, Mohammad Reza Pahlavi avait un fils !« J'étais certain que ce serait un garçon. J'en étais persuadé, il ne pouvait en être autrement. Je le prénommai Reza en souvenir de mon père, et Cyrus, car mon fils naissait deux mille cinq cents ans après la fondation de la monarchie persane par Cyrus le Grand. »

Reza Cyrus ne resta pas longtemps seul. Le 14 mars 1963, l'Impératrice donna le jour à une petite fille de sept livres, Farahnaz (ce qui veut dire en persan « caresse de Farah »), et, le 26 avril 1966, un second fils naissait, plus vigoureux encore, car il dépassait les quatre kilos ; il assurait ainsi une seconde fois la descendance des Pahlavis.

Voulant rappeler le souvenir de son frère cadet tragiquement disparu et qui lui aussi avait été le second dans l'ordre de succession au trône, Mohammad Reza lui donna le prénom d'Ali Reza.

-Voulez-vous avoir encore d'autres enfants ? avons-nous demandé aux souverains, après cette troisième naissance.

-Très certainement, répond le Chah spontanément. Dieu nous a déjà comblés, mais s'il nous en donne encore, ils seront les bienvenus.

- Je pense qu'avec deux autres enfants, mon mari et moi-même serions totalement satisfaits. Une fille dans deux ans environ et un garçon pour terminer, ainsi nous aurions cinq enfants en dix ou douze ans ; cela serait parfait.

C'est ainsi qu'une petite princesse, prénommée Leila, est née au printemps 1970.

L'impératrice ne se contente pas seulement d'être l'épouse du chef de l'Etat, de l'accompagner avec grâce partout où il se déplace, de recevoir les hôtes de marque, de présider à des inaugurations, de lire des discours ou de donner son patronage à tels colloque, manifestation ou assemblée féminine.

- Je participe, je dois participer de près à la vie de la nation. Je tiens à être informée de ce qui se passe dans le pays. Je lis toutes les lettres qui me sont adressées et je réponds à toutes, personnellement ou par l'intermédiaire de mon secrétariat. Je rédige moi-même les allocutions que je dois prononcer, et je dispose même d'un pouvoir de décision pour tout ce qui touche au domaine social.

Des journées chargées

La reine tient beaucoup à son rôle de collaboratrice du souverain. Et ce qui est nouveau, c'est que la masse du peuple s'est aperçue de son efficacité. Pendant de longues années, la Chahbanou était considérée comme la première dame du pays (mais il était admis d'un accord tacite que son rôle était secondaire et essentiellement décoratif. L'arrivée de Farah, jeune femme simple, gaie, courageuse, qui, toute sa jeunesse, avait eu le goût du travail utile et bien fait, a bouleversé les traditions.

-Vous savez, quand on a aimé travailler, quand on aime à se rendre utile, que ce soit au sein de sa famille, puis plus tard à l'école et au lycée, et enfin parmi ses camarades d'Université, quand on a les pieds solidement sur terre, il n'est finalement pas tellement difficile de se rendre utile à l'échelon supérieur, celui de la nation. Vos possibilités d'action et vos responsabilités changent de dimensions, mais les méthodes demeurent.

C'est pourquoi les journées de l'impératrice sont aussi chargées que celles de son époux. Elle dispose d'un secrétariat privé, dirigé par un vieux serviteur des Pahlavis, Fazlollah Nabil. C'est par lui qu'elle est tenue au courant des demandes d'audiences, d'interviews, des requêtes.

Chaque jour, pendant trois bonnes heures, elle se consacre à ce travail. Son bureau, meublé harmonieusement de meubles de style, que réchauffent de beaux tapis sur le sol, est à quelques pas de celui de son mari. Sur sa table, en dehors des dossiers et de deux téléphones blancs, des revues étrangères et les photos de ceux qui lui sont chers : ses parents, le Chah et ses quatre enfants.

Deux ou trois autres heures sont réservées pour visiter des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires, des dispensaires, des écoles, des organisations de jeunesse, des clubs. Elle est commissaire des scouts d'Iran, préside plusieurs associations sportives, assiste régulièrement à des compétitions au stade olympique d'Amdjadieh ou sur d'autres stades de la capitale.

-Je suis de l'avis de mon mari ; le sport est un élément nécessaire, indispensable dans la vie quotidienne. Il développe harmonieusement le corps et l'esprit, empêche l'oisiveté et l'indolence, tentations majeures de notre jeune génération habituée au confort matériel.

Avant de donner aux autres des conseils sur ces excellents principes, elle les met en application pour elle-même. La reine monte à cheval, nage, joue au golf, au volley-ball, au ping-pong. Elle s'intéresse aux sports mécaniques tels l'automobile et l'aviation, et se réjouit lorsque ses voyages lui permettent d'assister à de grandes compétitions mondiales.

-J'incite d'ailleurs mes enfants, malgré leur très jeune âge, à se tourner vers le sport. Mon fils aîné montre déjà des aptitudes que je ne freinerai pas. Et j'agirai de même avec mes autres enfants.

Les enfants jouent un rôle très important dans la vie de l'impératrice, qu'il s'agisse des siens ou de ceux des autres. Elle fait beaucoup pour la jeunesse en Iran et pour les mouvements mondiaux de protection de l'enfance.

-C'est tragique de voir ces millions d'enfants, ces millions d'innocents et de petites victimes dont le visage s'étale dans tous les journaux du monde, ces enfants qui ont faim, ces enfants victimes de la guerre, de la maladie, de l'ignorance. Il y a beaucoup à faire, et c'est un domaine où une action efficace est possible.

Pour les petits Iraniens, elle vient de traduire et de faire publier il y a quelque temps l'un des plus jolis contes d'Andersen : la Petite Sirène. Mais, comme tous les enfants d'Iran ne savent pas lire, elle a illustré ce petit ouvrage de dessins et d'aquarelles et a accompagné le livre d'un disque sur lequel elle a personnellement enregistré l'histoire, afin que tous puissent la comprendre.

En cinq jours, le livre et son disque ont été vendus à des milliers d'exemplaires et il a fallu procéder à une réimpression. Les sommes ainsi recueillies ont été versées à l'oeuvre de l'enfance malheureuse et inadaptée.

- Vous vous rappelez cet horrible drame qui a éclaté il y a quelques années en France, à Fréjus. J'étais l'épouse du Chah depuis peu de temps, et cette catastrophe est certainement l'une de celles qui m'ont le plus impressionnée. Quelques jours plus tard, on voyait dans les journaux les photos de ces petits orphelins, hébétés, comprenant mal ce qui leur était arrivé, privés en quelques instants de ce qu'ils avaient de plus cher au monde ; c'était horrible.

L'impératrice tint à accueillir à Téhéran une dizaine de ces petits garçons et de ces petites filles ; elle s'occupa d'eux personnellement, les gâta et surtout leur prodigua la gentillesse, l'attention, la chaleur dont ils avaient peut-être le plus besoin.

Après quinze jours passés en Iran, ces petits orphelins, selon leur propre expression, « avaient trouvé une nouvelle maman ». Depuis lors, Farah continue à s'intéresser à eux et subvient à leurs besoins ; eux la tiennent au courant de leur existence et de leur évolution.

Deux ans après Fréjus, un tremblement de terre d'une rare violence ravageait l'ouest de l'Iran, faisant plus de quinze mille morts et autant de blessés, en quarante secondes. L'ampleur de la tragédie suscita dans le monde un grand mouvement de solidarité et des millions de francs de vivres, de médicaments et de vêtements arrivèrent par avion et par la route.

Cliniques, dispensaires, pouponnières

Parmi tous ces dons, une petite tirelire, contenant quelques centaines d'anciens francs, envoyée par une petite fille de Tours, Christine Trouvé. Un petit mot accompagnait l'envoi :

« Je voulais m'acheter une bicyclette, mais je crois qu'il est plus important d'essayer de sauver un petit enfant qui a besoin de manger. »

Farah fut émue aux larmes et fit venir cette petite fille chez elle, au Palais ; Christine y passa deux semaines merveilleuses, joua avec le petit prince Reza Cyrus et retourna en France, la tête remplie de souvenirs et d'images enthousiastes.

Depuis onze ans que Farah Pahlavi vit aux côtés du Chah, le nombre des écoles a triplé sur l'ensemble du territoire, les cliniques et les hôpitaux ont doublé, des dispensaires, des nurseries, et même des jardins d'enfants jusque-là inconnus en Iran, ont été créés. C'est dû en partie à la réalisation effective des programmes du troisième plan, mais beaucoup et surtout à une loi, votée en 1962, qui fut inspirée par la reine elle-même.

Il ne se passe pas de semaine sans qu'une pouponnière, une classe nouvelle, un asile, une maison de retraite ne soient inaugurées, soit par Farah, soit par l'une des soeurs du Chah, soit par le ministre de la Santé ou celui de l'Education.

Le Chah est parfaitement conscient des efforts accomplis par son épouse, et il lui en est très reconnaissant. Il a voulu l'en remercier officiellement en lui conférant un titre et un rang que jamais aucune femme, ni en, Iran ni dans aucun pays islamique n'a eu : Régente de l'Empire.

L'impératrice couronnée

Cette loi, soumise au Parlement en mars 1967, adoptée à l'unanimité en avril et ratifiée en mai, implique que l'impératrice, si les circonstances voulaient que son mari ne puisse remplir sa mission, lui succéderait automatiquement jusqu'à la majorité du prince héritier.

Quand on sait le rôle encore secondaire que la femme jouait en Iran il y a quelques années, alors qu'elle ne pouvait ni voter ni accéder à un poste administratif important, on comprend quelle a pu être l'influence de l'impératrice et combien son action a été déterminante.

Aujourd'hui, la femme iranienne est définitivement émancipée : elle vote, jouit des mêmes droits que son mari, elle peut accéder à tous les postes, être chargée de mission, même être, un jour, à la tête de l'empire, si telle est la volonté divine.

Aucune démarche, aucune pression, aucune influence n'auraient pu permettre à Farah d'arriver à de pareils résultats si elle n'avait en même temps prouvé elle-même qu'une femme pouvait être courageuse, efficace, capable d'une action suivie et ferme en vue d'un but précis.

Le 26 octobre 1967 - date de son 48e anniversaire - Mohammad Reza Pahlavi était finalement couronné empereur. Dans la salle du trône du palais du Golestan, devant un parterre de dignitaires et d'altesses, tel Napoléon Bonaparte dans Notre-Dame de Paris, il prit lui-même la couronne des Pahlavis que lui tendait sur un coussin de velours rouge son officier d'ordonnance et la posa sur sa tête.

Revêtu du grand manteau d'apparat cousu de fils d'or et d'argent, il reçut également le sceptre précieux que lui conférait son nouveau pouvoir.

Puis l'impératrice, assise à sa droite, et figée telle une statue, se leva et vint s'agenouiller face à son mari, sur les marches du trône. Et le Chah in Chah déposa la couronne sur sa tête.

A sa gauche, le prince impérial, du haut de ses sept ans, regardait la scène, fasciné. Dans son habit d'apparat, sa casquette un peu grande posée sur ses genoux, il était attentif aux moindres gestes de ses parents. Sans véritablement le savoir, il était devenu prince héritier.

Pour la première fois en vingt-cinq siècles de monarchie, pour la première fois au monde dans un pays musulman, une femme était également sacrée, ce qui était encore impensable il y a dix ans. Ni les reines d'Egypte, ni celles d'Irak ou les souveraines de Turquie, ni aujourd'hui les épouses des rois du Maroc, de Jordanie, d'Afghanistan ou d'Arabie n'ont accédé à un tel rang.

Le Chah a voulu faire de Farah son égale. C'est la raison pour laquelle, un an avant le sacre, il l'avait fait nommer régente de l'empire, pour qu'elle puisse éventuellement lui succéder immédiatement.

Et cette magistrature suprême, Farah l'assumerait jusqu'à la majorité de son fils aîné : dix-huit ans. Elle souhaite ne jamais avoir à remplir ces fonctions.

« Mon mari a encore tant de travail à faire, tant de réformes à accomplir, et moi-même, j'ai encore tant à apprendre à ses côtés. Je prie que Dieu l'aide dans ces prochaines années, afin qu'un jour, peut-être, las de toutes ces années passées à la tête de l'Etat, il remette entre les mains de notre fils un jeune Etat moderne et dynamique, totalement tourné vers le progrès.

Depuis décembre 1959, date de son mariage, l'impératrice a donné quatre enfants à son mari : deux garçons et deux filles. Successivement en octobre 1960 le prince héritier Reza Cyrus, en mars 1963 la princesse Fahranaz, en mai 1966 le prince Ali Reza et en mars 1970 la princesse Leila. C'est une mère comblée...

- Et pourtant, je serai totalement heureuse le jour où j'aurai donné un cinquième et dernier enfant à mon mari, un troisième fils.

Il aura donc fallu attendre vingt ans pour que Mohammad Reza Pahlavi soit un homme totalement heureux, vingt ans pour qu'il puisse enfin avoir cet héritier que deux mariages précédents lui avaient refusé et plus d'un quart de siècle pour se faire couronner.

Septembre 1941-Septembre 1971 : trente années d'un règne passionnant, trente années à jamais gravées dans l'histoire moderne de l'Iran.

Freidoune Sahebjam

Historia n° 299 octobre 1971